مقدمة:

يعود اهتمام الإخوان المسلمين بالعمل السياسي إلى عشرات العقود، منذ أن خاض الإمام حسن البنا مؤسس الجماعة أول انتخابات برلمانية في العام 1942، وتوالى اهتمامهم بالعمل السياسي في أوقات لاحقة، تميزوا فيها بالمشاركة الإيجابية والعمل الدؤوب.

وكانت تجربة المشاركة السياسية بعد ثورة يناير 2011 أبرز هذه المشاركات، حيث تم تأسيس حزب للجماعة، وهو حزب “الحرية والعدالة”، الذي بنى سياساته على سـيادة القـانون ومدنيـة الدولـة، وتولى رئيس الحزب محمد مرسي رئاسة الدولة المصرية، أعلى سلطة في البلاد منذ تأسيس الجماعة في العالم 1928، مع أول انتخابات رئاسية نزيهة بعد الثورة[1].

وكان للحزب دور بارز في الحياة السياسية، وأحدث نقلة نوعية، وانجازات واضحة، وقرّر الإخوان المشاركة بقوة في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وكانت النتائج في حصول الحزب على أغلبية مريحة مكّنته من السيطرة على المجلسين ورئاستهما.

ولكن لم تأخذ التجربة حظها من الاكتمال بعد الانقضاض على التجربة الديمقراطية بالانقلاب العسكري في مصر في الثالث من يوليو/تموز 2013، إذ تم عزل الرئيس المنتخب، وحُلّ الحزب.

وبالرغم من الجهود والإنجازات التي بُذلت في مجالات عديدة، والتحديات التي واجهها الدكتور مرسي في الحكم، وبعيدًا عن التلبُّس بفكرة المؤامرة، مع عدم استبعادها كليةً، إلا أنه كانت هناك العديد من الأمور على صعيد الممارسة ساهمت في إخفاق تجربة الإخوان المسلمين في حكم مصر في فترة وجيزة، وعدم استكمال الرئيس مرسي لمدته، من أبرزها:

أولاً: سوء اختيار بعض القيادات في المواقع المختلفة للدولة.

ثانيًا: عدم وضوح الرؤية، بشكل كامل، في التعامل مع القوى السياسية الأخرى.

ثالثًا: الصدام المبكر مع مؤسسات الدولة الرئيسة، دون الاستعداد لذلك.

رابعًا: عدم الوصول إلى مطالب وطموحات الجماهير، وإبعاد عموم الشعب المصري عن معرفة التحديات التي تواجه الدولة.

خامسًا: عدم الاستفادة من طاقات الشباب الثوري في التعاطي مع مؤسسات الدولة، والتعمّد في بعض الأحيان إبعادهم وتهميشهم مما أحدث خللًا بين الإخوان والشباب الثوري.

سادسًا: التعامل مع التحديات الخارجية للدولة المصرية دون المستوى المطلوب.

أولا: سوء اختيار بعض القيادات في المواقع المختلفة للدولة:

في البداية لابد من الإقرار أن النظام الذي حكم مصر لفترة تزيد عن الثلاثين عامًا لم يستطع أن يبني دولة على الأسس الحديثة، بل كان يشغله بالأساس الاستفادة القصوى بشكل شخصي من مقدرات الدولة المصرية، وأحاط نفسه، وخصوصًا في الفترة الأخيرة، بالعديد من المنتفعين من فئة رجال الأعمال، ومن ثمَّ كانت النتيجة انتشار الفساد والمحسوبية في كل مؤسسات الدولة، وأصبح الفساد مؤسسة كبيرة لا يمكن القضاء عليها بسهولة.

وحينما استلم الإخوان المسلمون السلطة بعد انتخابات حرة ونزيهة، ظنوا أنهم من الممكن القضاء على مؤسسة الفساد بسهولة، ولم يخالجهم ولو للحظة أن المجلس العسكري أراد توريطهم في تحمل المسؤولية، مع الإمساك بكل المؤسسات في أيديهم حتى يستعصي على الرئيس المنتخب إدارة الدولة بشكل طبيعي.

وهنا بدأت المشكلة في الطريقة التي يمكن بها إدارة الدولة، هل يتم الاستفادة من العناصر الجيدة في المنظومة الإدارية للدولة، أم يتم وضع قيادات جديدة تتسم بالولاء لمؤسسة الرئاسة؟

حقيقة الأمر أنه لم يكن هناك رؤية واضحة لإدارة الدولة بالشكل الذي يتناسب مع طبيعة التحديات التي تواجهها، وخصوصًا أنه تم القضاء فقط على بعض رموز النظام السابق، وإبعادهم من المشهد السياسي، ولكن ما زال النظام لم يتغير، ولا يمكن أن يتغير بين يوم وليلة، فهذا يحتاج إلى خطة لا تقل – من وجهة نظري – عن عشر سنوات متواصلة.

وما حدث أن الدكتور مرسي حاول الاستعانة بفريق عمل قريب من جماعة الإخوان المسلمين، وكان له دور كبير في الحملة الانتخابية للرئاسة وهذا طبيعي وحقه. ولم يفطن أن إدارة الدولة فيما بعد تسلّم السلطة تحتاج إلى خبراء يمكن أن يكونوا من خارج دائرة الإخوان المسلمين، ولكن ما حدث أنه تم تقديم الثقة على الكفاءة حتى من داخل جماعة الإخوان المسلمين، فتم اختيار الأقرب من متخذي القرار، دون العناية، بالشكل المطلوب، بالكفاءة المناسبة للمكان المناسب.

وهذا أدى بطبيعة الحال إلى حالة من الارتباك في إدارة الدولة، والوقوع في العديد من الأخطاء وربما بدون قصد في كثير من الأحيان، وقلة الخبرة في أحيان أخرى.

والمحصلة في النهاية أن الشعب المصري الذي صبر كثيرًا على أنظمة فاسدة سابقة، كان يتوقع أن يحظى بالعيش الكريم بعد الثورة المصرية، فإذا به يجد أن الأمور لم تتغير كثيرًا عمّا سبق، ومن ثمّ شعر أن اختياره في كثير من الأحيان لم يكن بالمستوى المطلوب.

وكان الأبرز في هذا السياق هو الإصرار على استمرار الدكتور هشام قنديل لرئاسة مجلس الوزراء، في تشكيل الوزارة الثاني، مما أوجد حالةً من تعميق عدم الثقة بين جميع الأطراف، وسعي القوى المعارضة للدكتور مرسي بكل الوسائل إلى إرباك المشهد السياسي، دون النظر إلى المصلحة العليا للدولة المصرية.

ثانيًا: عدم وضوح الرؤية، بشكل كامل، في التعامل مع القوى السياسية الأخرى:

في مرحلة الإعادة للانتخابات الرئاسية بين الدكتور محمد مرسي ومنافسه الفريق أحمد شفيق، اتفقت مجموعة من القوى المدنية أطلقت على نفسها “الجبهة الوطنية لحماية الثورة” فيما سُمي باسم “اتفاق فيرمونت” في 22 يونيو/حزيران 2012 ببنوده الستة الشهيرة، والتي نصت على:

- التأكيد على الشراكة الوطنية للتعبير عن أهداف الثورة وجميع أطياف ومكونات المجتمع المصري.

- وأن يضم الفريق الرئاسي وحكومة الإنقاذ الوطني جميع التيارات الوطنية، ويكون رئيس هذه الحكومة شخصيةً وطنية مستقلة.

- وتكوين فريق إدارة أزمة يشمل رموزًا وطنية للتعامل مع الوضع الحالي وضمان استكمال إجراءات تسليم السلطة للرئيس المنتخب وفريقه الرئاسي وحكومته بشكل كامل.

- وهذا التكتل رفض الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري، والذي يؤسس لدولة عسكرية، ويسلب الرئيس صلاحياته ويستحوذ على السلطة التشريعية، ورفض القرار الذي اتخذه المجلس العسكري بحل البرلمان الممثل للإرادة الشعبية، وكذلك رفض قرار تشكيل مجلس الدفاع الوطني.

- والسعي لتحقيق التوازن في تشكيل الجمعية التأسيسية بما يضمن صياغة مشروع دستور لكل المصريين.

- والشفافية والوضوح مع الشعب في كل ما يستجد من متغيرات تشهدها الساحة السياسية.

ولم يفِ الدكتور مرسي بعد أن فاز بالرئاسة بأي من بنود الاتفاق ما عدا إلغاء الإعلان الدستوري للمجلس العسكري ليجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. حسب ما ذهب إلى ذلك معارضوه.

ومن ثمَّ بدأت القوى السياسية تناصبه العداء المُبكر بشكل واضح، وخصوصًا بعد إصداره للإعلان الدستوري في يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، الذي تصور البعض أنه حصّن فيه العديد من القرارات. حيث تضمن حزمة من القرارات التي وُصفت بالثورية، وهي:

- جعل القرارات الرئاسية نهائيةً غير قابلةً للطعن من أي جهة أخرى (مثل المحكمة الدستورية) منذ توليه الرئاسة حتى انتخاب مجلس شعب جديد.

- إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم بديلًا عنه.

- إمداد مجلس الشورى، واللجنة التأسيسية بالحصانة (لا تُحل كما حدث لمجلس الشعب)، وتمديد الأخيرة بفترة سماح شهرين لإنهاء كتابة دستور جديد للبلاد.

- إعادة محاكمات المتهمين في القضايا المتعلقة بقتل وإصابة وإرهاب المتظاهرين أثناء الثورة.

وعلى ذلك كان الفراق بين الفريقين، حيث بدأ باستقالة مجموعة من المستشارين من مؤسسة الرئاسة، وتبعه حالة الاعتراض على كل شيء، وتصدير الأزمات وتهيج الشارع ضد مؤسسة الرئاسة، مما أدى بطبيعة الحال إلى تعقيد الموقف.

وربما كُنت من الذين أيدوا هذا الإعلان الدستوري في حينه، استنادًا لرأي بعض الفقهاء الدستوريين، مثل: الدكتور ثروت بدوي، والدكتور عاطف البنا، رحمهما الله، لأنه ظهر للعيان كمّ التآمر على الدكتور مرسي، والمحاولات المستميتة من القضاء لطي صفحته بشكل أو بآخر، ولكن كان يجب مشاركة القوى السياسية الأخرى قبل اتخاذ القرار، حتى يكونوا عونًا لمؤسسة الرئاسة في إقرار هذا الإعلان.

ثالثًا: الصدام المبكر مع مؤسسات الدولة الرئيسة، دون الاستعداد لذلك:

حاول الرئيس مرسي أثناء فترة حكمه الظهور بمظهر الرجل القوي الذي يسيطر على مؤسسات الدولة بطريقة واضحة، وظهر ذلك في معظم خطاباته، دون أن يكون لذلك أثر واضح في مؤسسات الدولة، حيث هناك العديد من تلك المؤسسات لم تتقبل وجوده أصلًا على سُدّة الحكم، أو بمعنى آخر وصول إسلامي إلى رئاسة الدولة المصرية، وخصوصًا بعض المؤسسات السيادية، مثل القوات المسلحة، والشرطة، والقضاء، والإعلام. وهذه المؤسسات هي التي ناصبته العداء في فترة حكمه بشكلٍ واضح.

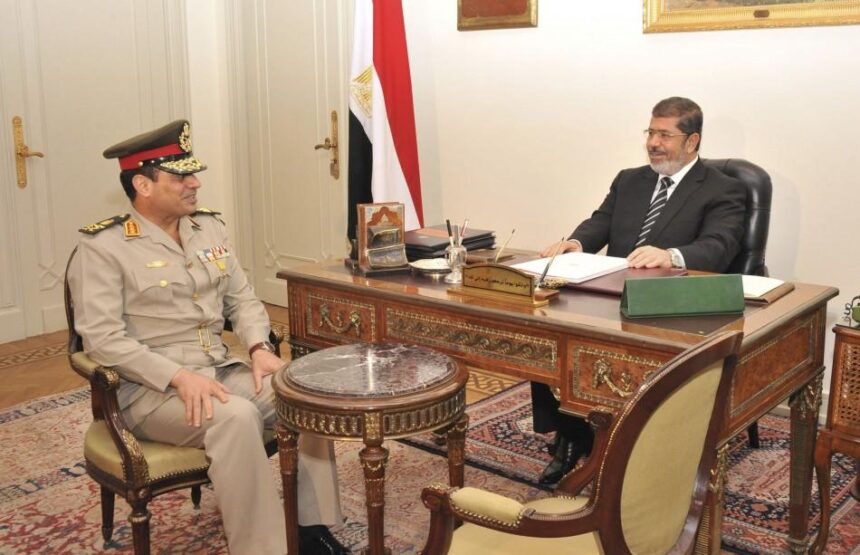

فالقوات المسلحة؛ لم يكن لدى الإخوان المسلمين بشكلٍ عام، والدكتور مرسي بشكلٍ خاص دراية بالقوات المسلحة من الداخل، ولذلك تم خداعه في اختيار وزير دفاعه عبدالفتاح السيسي الذي أعدّ العدة منذ وقت مبكر للانقضاض عليه، مستخدمًا في ذلك الوسائل الناعمة في الأسلوب بالتمويه من ناحية، وتطويع العديد من وسائل الإعلام من ناحية أخرى. ناهيك عن ارتباط قيادات المؤسسة العسكرية بمصالح اقتصادية عديدة تخشى من الدكتور مرسي أن يسلبها إياها، وخصوصًا أن القوات المسلحة تمتلك أكثر من 40% من الاقتصاد المصري، في حينها، والنسبة الآن زادت بشكل مخيف.

وجهاز الشرطة؛ لم يكن أحسن حالًا من القوات المسلحة، فعلى مدار سنواتٍ عديدة تم السيطرة على هذا الجهاز بطريقة لا تسمح لأي من التيارات الإسلامية الدخول فيه أو السيطرة عليه، فالمنظومة الأمنية كانت محكمة وشديدة الارتباط بالمصالح التي تحركها، وكانت دائمًا على النقيض من تلك التيارات، بل كانت تحاربها وتتصدى لها بكل قوة وحسم، وخصوصًا في عهد نظام مبارك الذي أذاق المصريين الذل والهوان باستخدام العصا الغليظة في التعامل معهم، وكان ذلك من أسباب قيام ثورة 25 يناير. ومن هنا لم ينسجم هذا الجهاز مع الرئيس مرسي الذي أتى لهم من خلفية إسلامية، وكانوا يناصبونه العداء منذ وقت قريب، ومن جهة أخرى لم يستطع الرئيس هيكلة الجهاز كما طالب الثوار، لوجود تعقيدات من داخل الجهاز تحول دون تطبيق ذلك بالطريقة التقليدية.

والقضاء المصري؛ لم يكن بالوضع الذي يتحمل مواجهته في هذه المرحلة، حيث استطاع نظام حسني مبارك أن يُخضعه بأسلوب الجزرة، ويزرع فيه بعض العناصر التي تحقق مآربه في التغطية على فساده واستبداده، ولم يكن التعامل مع مؤسسة القضاء بالهين، لأن العديد من القضاة المرتبطين بمصالح مع نظام مبارك، حاولوا تعويق مسيرة الرئيس في أشياء كثيرة، وأبرز نموذج على ذلك نادي القضاة، وتصرفات رئيسه المستشار أحمد الزند التي كانت تصب دائمًا ضد مؤسسة الرئاسة. ومن ثمّ صعب التعامل مع هذه المؤسسة بالطريقة التي تقيم الحق والعدل.

والإعلام؛ كان له الدور الأكبر في تشويه صورة الإسلاميين بشكل عام، ومؤسسة الرئاسة بشكل خاص، ورتّبوا لذلك منذ فترة طويلة، واستغلوا عدم الوعي، والأميّة عند نسبة كبيرة من أبناء الشعب المصري، وكان لرجال الأعمال أصحاب القنوات الخاصة اليد الطولى في تهييج الرأي العام ضد الرئيس مرسي، لارتباطهم بمصالح عديدة مع نظام مبارك. وفي المقابل لم يستطع الدكتور مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التعامل مع هذا الإعلام الموجه، أو على الأقل إنتاج إعلام ينافسه بشكلٍ أو بآخر، ومن ثمَّ ظهرت صورة الرئيس مشوهة لدى الناس، وعاجزة عن تحقيق آمالهم وطموحاتهم.

رابعًا: عدم الوصول إلى مطالب وطموحات الجماهير، وإبعاد عموم الشعب المصري عن معرفة التحديات التي تواجه الدولة:

قامت الثورة المصرية من أجل تحقيق العيش الكريم، والحرية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، وكان لدى عموم المصريين أملٌ كبير في ظهور رئيس له خلفية إسلامية للقضاء على الفساد من جانب، ولتحقيق آمالهم وطموحاتهم من جانبٍ آخر، إلا أن الدولة العميقة والتحديات المتوالية التي لم تُمِّكن الرئيس من السير في نهضة البلاد بالطريقة التي رسمها، أو على الأقل أرادها، حالت دون تحقيق ذلك. وبالرغم من كل التحديات والمشاكل التي اعترضت الحياة في جوانبها المختلفة إلا أنه كان من الممكن تحقيق بعض مطالب الناس اليومية بطريقة أسرع مما كانت عليه، من خلال توضيح الصورة التي تتعرض لها الدولة من تحديات داخلية خلّفها النظام البائد وتحديات خارجية، تستلزم أن يكون هناك تعاون بين الجميع، وهذا يتطلب- بطبيعة الحال- تطبيق سياسة الشفافية التي غابت عن الواقع المصري في عهد الدكتور مرسي بنسبة كبيرة.

كل ذلك حفّز قطاعات كبيرة من الشعب المصري ضد الرئيس، وخصوصًا أن الإعلام قام بالدور الأكبر في تعميق الهوة بين مؤسسة الرئاسة والشعب المصري، من خلال التشويه المتعمّد لكل تصرفات الرئيس.

خامسًا: عدم الاستفادة من طاقات الشباب الثوري في التعاطي مع مؤسسات الدولة، والتعمد في بعض الأحيان إبعادهم وتهميشهم مما أحدث خللًا بين الإخوان والشباب:

الشباب هم قاطرة ثورة يناير، ومعظم شهداء الحراك الثوري منذ 25 يناير من الشباب، ويشكل الشباب أقل من أربعين سنة أكثر من نصف السكان، وتصل نسبة الشباب، من 15- 29 سنة، إلى 1 بحسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة، هذا العامل الديمغرافي ينظر إليه كأحد أسباب الثورة، فلم يسبق للمجتمع المصري أن ارتفعت فيه نسبة الشباب إلى هذا المستوى.

فالشباب هم الذين فجّروا الثورة، لكن النخبة السياسية وظّفتها لصالحها، وأقصد بالنخبة هنا كل فصائلها، ولا أستثني أحدًا منهم، فالإخوان والليبراليون والناصريون واليساريون اتفقوا- بالرغم من الاختلافات التي بينهم – على تهميش الشباب والمرأة، وطبعًا هناك قطاع كبير من الفتيات والسيدات يدخلن ضمن فئة الشباب، وقد قمن بأدوار بالغة الأهمية في الحراك الثوري، ومع ذلك فإن نخبتنا العجوز تشيد ليل نهار بدور الشباب، وتدّعي أنها تشجعه على المشاركة وقيادة مؤسسات الدولة، وفي الوقت ذاته تحاصر الشباب بكل تنوعاته، سواءً كانوا مسلمين أو مسيحيين أو نساء، وتفرض غيرهم على قيادة الثورة، حيث حظوا بأغلبية مقاعد وزارات ما بعد الثورة، واحتل كبار السن معظم مقاعد مجلسي الشعب والشورى الأخيرين، والغريب أن أصحاب المعاشات ظلوا القاسم المشترك، ولعبوا أدوار البطولة المطلقة في تشكيل وزارات المرحلة الانتقالية الأولى، وحكم الإخوان.

ولم يستطع الدكتور مرسي الاستفادة من طاقة هؤلاء الشباب في مؤسسات الدولة المختلفة بالشكل المطلوب، مما أوجد حالة من عدم الرضى لدى قطاع كبير منهم، وأدى هذا بطبيعة الحال إلى اعتراضهم على سياسة الدكتور مرسي، ومواجهته بأعمال عنف ومظاهرات في أوقات وأماكن مختلفة.

سادسًا: التعامل مع التحديات الخارجية للدولة المصرية دون المستوى المطلوب:

واجه الرئيس المصري المنتخب، الدكتور محمد مرسي، جملةً من التحديات الداخلية والأخطار الخارجية، التي تهدد استقرار البلاد وأمنها، خاصةً في خضم توتر العلاقات مع بعض دول حوض النيل، في مقدمتها إثيوبيا، وتأثيرها على حصة مصر من المياه، ناهيك عن أن جميع الدول الحدودية مع مصر ملتهبة. ليبيا وتهريب السلاح عبر الحدود، والسودان المؤهلة لثورة بسبب غلاء الأسعار وأزمة الجنوب والشمال، وكذا غزة في الشمال الشرقي، وإسرائيل ومستقبل اتفاقية كامب ديفيد، خاصةً بعدما أعلن الدكتور مرسي أنه سيقوم بتعديلات فيها، وكذا الاتفاقيات التجارية، حيث تحولت حدود مصر إلى كتلة من لهب، ينضاف إلى ذلك تشابك العلاقات مع إيران، إذ واجهت مصر ضغوطات من أمريكا ودول الخليج لعدم عودة العلاقات بينهما، وتم استخدام الخليج في ذلك، من خلال ورقة العمالة المصرية التي تصل إلى الملايين، والملف الفلسطيني الذي ما زالت مصر تمتلكه كاملًا، والعلاقة مع حركتي حماس وفتح، والعلاقة الاستراتيجية مع أمريكا، والتي تؤثر أحيانًا في استقلال مصر.

والمتابع لسياسة الدكتور مرسي الخارجية يجد أنه – من باب الإنصاف – حاول فتح مسارات جديدة، وعلاقات دولية متميزة وخصوصًا مع تركيا والبرازيل وقطر وإيران، وكانت لديه رؤية لتفعيل المربع الدولي المكون من (مصر والسعودية وتركيا وإيران) إلا أن المحاولات المستميتة من بعض الدول حالت دون ذلك، وأدت إلى إفشاله برغم كل الجهود التي بُذلت. وأظن أنه بالإضافة إلى المؤامرات الخارجية ضد الرئيس، إلا أنه ينضاف عنصر قلة الكفاءة في الفريق الرئاسي المعني بالعلاقات الخارجية، وكذلك خطابات الرئيس الموجهة للخارج، افتقدت أحيانًا للدبلوماسية المطلوبة.

إشكاليات وتحديات المستقبل التي واجهت الإخوان المسلمين

بعد الانقلاب على الرئيس مرسي من طرف وزير دفاعه الجنرال عبدالفتاح السيسي، والحملة الشرسة التي تعرّض لها الإخوان المسلمون في مصر، تم رفع دعوى قضائية ضد حزب الحرية والعدالة تطالب بحله لمخالفته للدستور الذي يفرض المساواة بين المواطنين، حسب الدعوى المرفوعة.

وفي 9 أغسطس/آب 2014، حكمت المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب، وتصفية ممتلكاته السائلة والمنقولة وتحويلها للدولة، بدعوى عدم اعترافه بأحداث 30 يونيو كثورة، وإطلاقه لفظ انقلاب على ما جرى في 3 يوليو/تموز 2013.

وكانت لجنة شؤون الأحزاب السياسية قد أقامت الدعوى القضائية للمطالبة بحل حزب الحرية والعدالة، قائلة إنها حصلت على مستندات تثبت مخالفته لشروط عمل الأحزاب السياسية المنصوص عليها بالقانون.

وقبل ذلك، أصدر القضاء المصري في سبتمبر/ أيلول 2013 حكمًا بحظر أنشطة جماعة الإخوان ومختلف المؤسسات المتفرعة عنها، ومصادرة جميع أموالها[2].

إذًا تم حل الحزب وقامت سلطة 3 يوليو باعتقال الرموز القيادية للحزب، وشُنت حملة إعلامية شرسة ضد الحزب وقياداته، كما صادرت السلطات كل ممتلكات الحزب، وأغلقت مقرّاته.

وقد ألحقت حملة القمع المصرية أضرارًا بالغة بالقدرات التنظيمية لجماعة الإخوان، فقد أُلقي بالآلاف في غياهب السجون، وتم فرض حظر قانوني على 500 منظمة غير حكومية مُرتبطة بالجماعة، أو قريبة منها، وصودرت أصول الأعضاء القياديين، ومُحِقَ حضورها العلني، وشُلّت خطوط اتصالاتها الداخلية، ولم يعد في مقدور قيادة الجماعة ممارسة سيطرة فعّالة، في ضوء ردود الفعل الحادة للكوادر الشابة[3].

وعلى ذلك تحول المسار من سلطة منتخبة، وحياة سياسية طبيعية، إلى سلطة لا تؤمن بالديمقراطية، وتعتبر أنها تنوب عن الشعب في اتخاذ كل قراراته المصيرية، وتحولت الحياة السياسية برمتها، والمعارضة السياسية إلى ديكور ليس أكثر.

ومن ثمَّ يجب التفكير في أفق سياسي، ورؤية شاملة تعالج كل أخطاء الفترة السابقة، وإعادة اللحمة مرة أخرى للقوى السياسية، والاتفاق على أجندة سياسية تُخرج مصر من النفق المظلم الذي خيّم عليها في السنوات الخمس الأخيرة.

وأول هذه المسارات الواجبة على جماعة الإخوان وأنصارها توحيد صفوفها، وتمتين علاقاتها مرة أخرى بالقوى السياسية، وتفهم الوضع الإقليمي، وإيجاد رؤية شاملة لرسم المستقبل للوضع في مصر، وإيجاد حلول عملية للمأزق السياسي الحالي.

ومن ثمَّ أطرح بعض الأفكار التي يمكن الحوار حولها، لعلها تكون مخرجًا مناسبًا لأزمة مصر، وحلًا واقعيًا يتناسب مع طبيعة المرحلة:

أولًا: لابد من السعي لإزاحة السيسي من المشهد برُمّته، لأنه هو السبب الرئيس في كل ما يحدث، وإيجاد بديل عنه، يتم التوافق عليه، لفترة انتقالية محدودة، وذلك لأن الوضع الراهن لا يتحمل أكثر من ذلك، وخصوصًا مع حالة التشرذم التي تشهدها الأطياف المعارضة للنظام الحالي، فقد تغيرت أحوال وتبدّلت مواقف حتى من الشعب نفسه، وجرت في النهر مياه جديدة.

ثانيًا: إعادة الاعتبار للدكتور مرسي، لأنه جاء باختيار نصف المنتخِبين تقريبًا من أبناء الشعب المصري، وهذا لا يعني نسف المسار الذي اتخذه الشعب فيما سبق، بل يعني احترام الاختيار الشعبي، والمسار الديمقراطي، وتكليف شخصية أو مجموعة، يتم التوافق عليها لإدارة المرحلة الانتقالية، وهذا يدفعنا إلى التفكير خارج الصندوق، ووضع بدائل مناسبة.

ثالثًا: ألّا تتعدى الفترة الانتقالية مدة الثلاث سنوات على الأكثر، ويتم فيها وضع رؤية شاملة للمستقبل، تضمن حقوق كل الذين أُضيروا من الانقلاب العسكري، بمفهوم العدالة الانتقالية، الذي يحاسب كل من أجرم في حق مصر وشعبها، ووضع آلية محددة لتحقيق ذلك.

رابعًا: تسوية ملف الشهداء الذين قُتلوا من بداية الانقلاب العسكري إلى وقتنا الحاضر، سواء بالدِّيَة، أو الاحتكام لهيئة علماء مُختارة، وموثوق فيها، بعد الرجوع إلى أهل الدم، وتعويض المصابين، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، الذين لُفِّقت لهم أحكام جائرة، وتعويضهم بشكل مناسب عمّا أصابهم من أضرار.

خامسًا: لابد من وضع ضمانات يتّفق عليها الجميع للمرحلة الانتقالية – دون إزاحة أي طرف – التي تسبق الترتيب لشكل الدولة التي يُتفق عليها ويشارك فيها الجميع، ووضع دستور يليق بمكانة مصر.

وأقترح أن يقوم المجتمع الدولي، بتهيئة الأجواء، ووضع الضمانات الحقيقية التي تضمن سير العملية الانتقالية بطريقة ديمقراطية.

وأعتبر أن البعد عن التفكير العملي لحل مشكلة مصر سيدفع المنطقة برمتها إلى الهاوية، ولو بعد حين، وسيجعل شعوب المنطقة تكفر بالحلول الديمقراطية، وستتجه لا محالة لأعمال العنف والإرهاب للحصول على حقوقها.

رؤية لتعامل جماعة الإخوان المسلمين مع الواقع السياسي الحالي في مصر

طبيعة الواقع السياسي الذي نعيشه في مصر الآن، لا يسمح بممارسة العمل السياسي بشكل طبيعي وصحي، ولذلك وجب على جماعة الإخوان المسلمين التفكير بجدية في عدم تصدّر العمل السياسي، والسعي إلى السلطة لفترة زمنية، تعيد فيها ترابطها وقوتها مرة أخرى، وخصوصًا أن الجماعة تمر بمحنة كبيرة لم تشهدها من قبل، مع تكالب الأنظمة التي تعادي الفكرة الإسلامية وتحاربها، وتشوهها بكل الوسائل والإمكانيات الجبّارة؟

أقول لابد من اعتزال قيادة العمل السياسي (وليس العمل العام)، وإعلان ذلك لمدة من الزمن، تناقشها مؤسسات الجماعة وتتفق عليها، وخصوصًا أن منبر السياسية أصبح مشوهًا، وغير مفيد في هذه المرحلة، وذلك لعدة أسباب:

أولًا: تكالب الأنظمة المستبدة والواقع الإقليمي والمجتمع الدولي، الذي يدّعي الدفاع عن الديمقراطية، ومحاربته للفكرة الإسلامية في كل مكان بدعاوى وأقاويل باطلة وباهتة.

ثانيًا: الواقع الذي تعيشه الجماعة الآن، وحالة الجدل المنتشرة بين أعضائها ومحبيها، وسؤال البعض ماذا جنينا بعد تصدُّرنا للمشهد السياسي في مصر؟ إلا أننا عانينا الكثير، وبذلنا الوقت والجهد، بل والمال في تحقيق حلم لم نتهيأ له بالشكل المطلوب، ولم يستعد الشعب للتضحية من أجله.

ثالثًا: الواقع السياسي في مصر أصبح واقعًا مريرًا يلفظ كل وجهات النظر الإصلاحية أيًا كانت، وخصوصًا الإسلامية منها، بعد أن قسّم السيسي المجتمع المصري، واستخدم كل الوسائل غير الشريفة لمحاربة الفكرة الإسلامية بحجج مكشوفة ومعلومة للجميع.

رابعًا: المعاناة الشديدة التي يقابلها كل من ينتمي للإخوان المسلمين، وخصوصًا داخل مصر، فهناك حالة من التمييز العنصري ضدهم، بل وصل الأمر إلى قطع أرزاقهم ومصادرة أموالهم، ومطاردتهم في كل مكان، وشيطنتهم في وسائل الإعلام التابعة للنظام.

خامسًا: معاناة أهالي المعتقلين والشهداء والمطاردين من السلطة الأمنية التي تتعامل معهم، للأسف، وكأنهم غير مصريين بل أعداء لهذا الوطن! وهي مشكلة لا يشعر بها إلا من يعانيها.

أقول: بعيدًا عن الشعارات التي لا تفيد أحيانًا، وعملًا بالقاعدة الفقهية أن “درء المفاسد مُقدم على جلب المصالح”، والفهم المغلوط أحيانًا بالصبر على البلاء، وأن هذه سنة الله في الأرض، ولابد أن نسعى للموت في سبيل الله، أؤكد أنه من الواجب – أيضًا – أن نعيش في سبيل الله، ونأخذ بكل الأسباب الصحيحة، ونستعد للمواجهة الحقيقية بعد الأخذ بكل أسباب القوة، وتهيئة الشعب لكي يدافع عن حريته وكرامته ودينه وعقيدته، قبل دفاعه عن لقمة العيش، التي امتهنها العسكر، وأذلوا المصريين لعقود من الزمن من أجل الحصول عليها.

ومن ثمَّ أدعو الإخوان المسلمين كجماعة وتنظيم الإعلان بشكل واضح اعتزالهم لقيادة العمل السياسي في مصر لفترة من الزمن، مع ترك الأمر لمن يرى المشاركة بشكل فردي، ولا علاقة للتنظيم بذلك، والتركيز في هذه الفترة العصيبة على لمّ الشمل وتوحيد الصف، ومعالجة ومناقشة القضايا الخلافية داخل الجماعة، وتحديد الرؤية والوجهة في هذه المرحلة، حتى تكون لبنة قوية متماسكة عصية على التحديات والمؤامرات.

خاتمة:

هذه أفكار قد تلامس الواقع وأتمنى أن تكون مفيدة للجماعة، ولكل الذين يسعون لإنقاذ مصر من براثن العسكر، الذي أهدر كرامة المصريين، وفرّط في مقدرات الدولة المصرية وهيبتها، فالمسألة تحتاج إلى كر وفر، وعدم إهدار الطاقات والنفس بلا طائل.

وأختم بقول الإمام البنا في رسالة التعاليم، أثناء حديثه عن مراتب العمل أمام الأخ المسلم الصادق، وحرصه على التأكيد على توعية المجتمع وتوجيهه إلى الخير، كمهمة أساسية، فقال: “إرشاد المجتمع، بنشر دعوة الخير فيه، ومحاربة الرذائل والمنكرات، وتشجيع الفضائل، والأمر بالمعروف، والمبادرة إلى فعل الخير، وكسب الرأي العام إلى جانب الفكرة الإسلامية، وصبغ مظاهر الحياة العامة بها دائمًا، وذلك واجب كل أخ على حدته، وواجب الجماعة كهيئة عاملة”[4].

أقول: حينما تصل الجماعة إلى ذلك بعد بذل الجهد المطلوب في التوعية وتوجيه المجتمع، فحينئذ تتبدل الأحوال وتتغير الظروف، وتكون قد أدّت الدور المنوط بها في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ أمتنا.

[1] – استفدت من دراستي التي نُشرت في مجلة رؤية تركية السنة السادسة العدد 21 رييع 2017 بعنوان: “التجربة السياسية للإخوان المسلمين في مصر بعد ثورة يناير.. الدور والتأثير وآفاق المستقبل”، وتم تطويرها وإضافة المزيد.

[2] حزب الحرية والعدالة، الجزيرة نت، الرابط:

[3] آفاق مجهولة: الأحزاب الإسلامية ما بعد جماعة الإخوان، دراسة لمارك لينش، مركز كارنيجي للشرق الأوسط، الرابط:

http://carnegie-mec.org/2016/12/16/ar-pub-66511

[4] – البنا، الإمام حسن، رسالة التعاليم، موقع اخوان ويكيبيديا، ص٥، الرابط: